| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

Home > Costume > 甲冑/装束 > 武具

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 飾太刀 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

儀仗用の劒で、蒔絵、螺鈿等の装飾が施され、あまりに高価すぎるため重要な儀式のみでしか用いられなくなります。武官束帯用ですが、本格的な物は手が出ないので雅楽の青海波太刀で代用しています。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 蒔絵野劒 |

|

|

|

|

|

| |

|

|

兵仗の劒の一つで、鞘に鳥の蒔絵が施された太刀です。殿上人が狩衣を着用し太刀を佩く際はこの太刀を用います。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 群鳥文兵庫鎖太刀 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

兵庫鎖太刀は鎌倉時代前期に流行った帯執が兵庫鎖になっている太刀で、家格の高い武士が豪華な外装で身分を誇示するために用いられました。俵鋲は群鳥文、銀梨地にして頂きました。 |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

帯執 |

|

足金物 |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

責金物 |

|

露先金、俵鋲(1,2) |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

目貫、俵鋲(4,5) |

|

俵鋲(3,4) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| 毛抜形太刀 (前期) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

毛抜形太刀は元々茎と刀身が共金で作られており、柄の毛抜形の透彫が特徴で、どこにも売っていないので特注して頂きました。この透彫により斬撃による衝撃を吸収するそうですが、鉄の塊なので握っただけで手が痛いです。古代の人はよくこんな柄で戦えましたね… |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

| 毛抜形太刀 (後期) |

| |

|

|

毛抜形太刀は鎌倉時代になると柄が鉄から木を鮫革で覆った普通のものになり、毛抜形も透彫から金物になります。これなら握っても痛くありません。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 小烏丸造太刀 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

刀身の先端が両刃になった太刀です。小烏丸とは桓武天皇の御世に大鵺からもたらされ、その羽から出てきたと伝えられる太刀で、その後伊勢平氏、伊勢氏、宗氏を経て明治時代に皇室御物となりましたが、この太刀に因んで鋒両刃造(きっさきもろはづくり)の太刀を小烏丸造とも呼びます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 箒鞘 (尻鞘) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

箒鞘(尻鞘)は、太刀の鞘を雨や雪などの水分や何かが当たったときの損傷を防ぐための動物の毛皮で作った鞘の保護カバーです。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

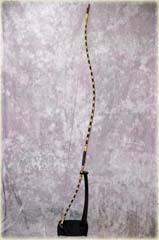

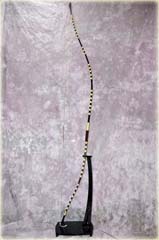

| 重籐弓 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

弓馬故実式に握りより上に十九、下に九箇所籐を巻いた眞重籐弓です。大鎧だと吹き返しが邪魔で大きく引けないので強めにしています。馬上で扱うには長すぎますが、これを自由に操ることが武士の嗜みでした。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

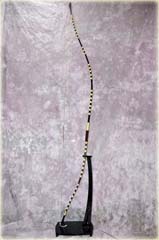

| 相位弓 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

重籐弓の一つで、籐を七五三に巻いた弓です。天長地弓でも使えるように弱い弓を用いています。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

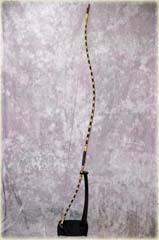

| 儀仗弓 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

実際の流鏑馬でも使うことを想定して、普通の弓に塗装したり蒔絵シールを貼って自作しました。天長地久の儀や四方固の儀でも使用できるように弱めにしているので若干威力不足です。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 矢 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

雁股矢、平根矢 |

|

| |

|

|

|

|

| |

鏑の先に雁股、平根をつけたもので、箙には上差にします。大将を射る際に用いますが、手柄の証拠とするため矢に射手の氏名を記入しておきます。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

征矢は通常の矢で、この矢で大将を射ても流れ矢に中ったということで手柄にはなりませんでした。神頭矢は木の板を割るための矢で、流鏑馬や馬上武芸で用います。 |

|

| |

征矢、神頭矢 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 弦巻 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

予備の弦を入れておく容器です。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 箙 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

矢を収納する容器です。方立には勝虫とも呼ばれる蜻蛉の金具をつけます。また矢の残弾数を隠すために木の枝が挿されることもありました。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 弽(ゆがけ) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

弓を引く際に手を傷めないように用いる小桜模様の鹿韋の手袋です。弓を引くには十分ですが、手綱が滑るうえ直ぐに穴が開いてしまうので乗馬手袋としては使えません。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 火縄銃 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

てっきり種子島の特産品だと思い、わざわざ種子島空港売店のホームページから注文したのですが、実はDENIX社製でどこででも買えることを後で知りました。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

Copyright(c) 2005 Dazaishouni All Rights Reserved. |

|

|

| |

|

|

|

|